Откуда взялся полусхват на станции?

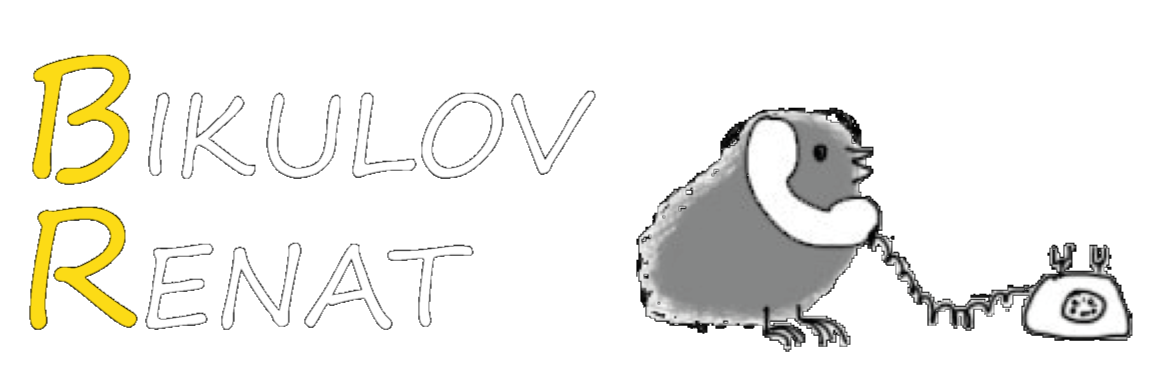

Как выглядит и собирается такая станция наглядно показывает немецкая компания Ortovox в одной из серий «Академии безопасности» (Safety Academy Lab).

Поговаривают, что первыми мастер-полусхват стали открыто продвигать европейцы, а именно Немецкая ассоциация горных гидов (Verbands Deutscher Berg- und Skiführer, VDBS) и Немецкий клуб альпинистов (Deutscher Alpenverein, DAV) при помощи вот этой инструкции.

Затем GHMP поддержали в Международном союзе ассоциаций горных гидов (International Federation of Mountain Guides Associations, IFMGA) и Американской ассоциации горных гидов (American Mountain Guide Association, AMGA).

После чего начались уже активные обсуждения на тематических форумах, стали появляться многочисленные видео-обзоры на YouTube и сторис во всяких запрещенных ныне -грамах и -буках. На русском же языке этот способ подробнее всего описали в своих статьях:

- Кирилл Белоцерковский – «Блокировка фиксированной станции полусхватывающим» и

- Владимир Молодожен – «Южно-Тирольские станции (Südtiroler Stand)».

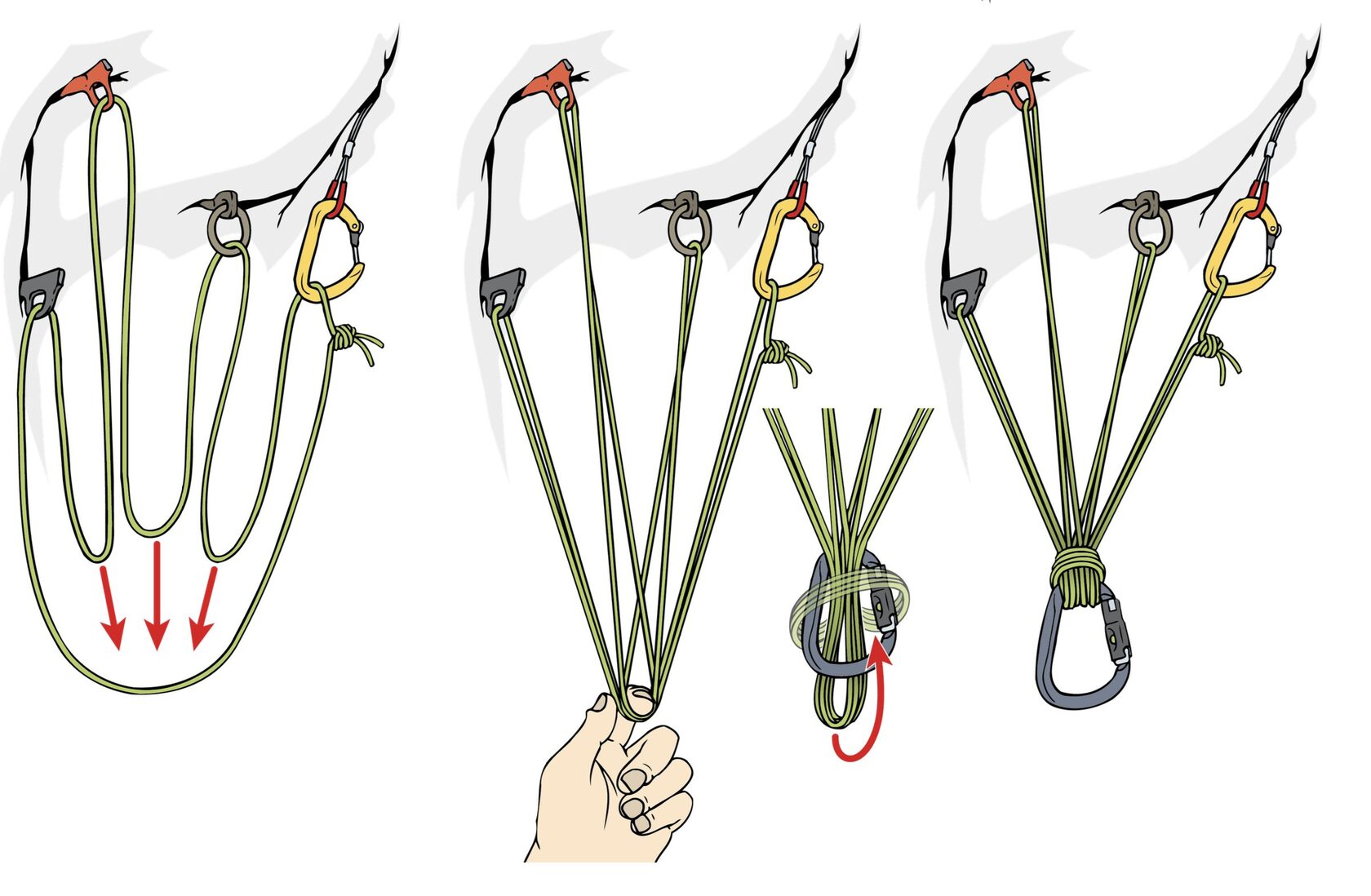

Станции на пробитых скалах, сблокированные с помощью полусхватывающего узла. Фото: Derek DeBruin и @daleremsberg*

В чем же профит станции на полусхвате?

- Полусхват легко и быстро завязывается и легко и быстро развязывается даже после большой нагрузки. Особенно актуально при работе на холоде и в перчатках.

- Завязанный полусхват легко и быстро поправляется для перераспределения нагрузки на ветви станции, что весьма полезно для фиксированного типа станции.

- Полусхват “съедает” минимум материала. Если точки страховки расположены близко, то может вполне хватить 60/80-сантиметровой петли на станцию из двух точек и 120-сантиметровой петли на станцию из трех.

- Полусхват способствует удержанию мастер-карабина в правильном положении, уменьшая шанс нагрузки на поперечную ось.

Слева: станция GHMP из двух точек, сблокированных 60-сантиметровой петлей; справа: станция и трех близко расположенных точек, сблокированных 120-см петлей. Фото: John Godino

А в чем недостаток станции на полусхвате?

- Если одна из ветвей станции выстегнется из карабина*, окажется перебита камнем или перережется о рельеф, то существует вероятность, что ее обрубок протравится под нагрузкой через полусхватывающей узел, что приведет к полному разрушению станции.

- Здесь нет нормальной полки (англ. shelf). То есть формально место для установки дополнительного карабина есть, но, во-первых, использовать его нужно аккуратно (иначе – см видео), а во-вторых, это не особо удобно.

- Данная станция подразумевает использование мастер-карабина, который в некоторых техниках рассматривается как дополнительное снаряжение, а следовательно и как дополнительный вес.

- Полусхват в сравнении с некоторыми другими узлами (например, требующей большего количества материала и хорошо затягивающейся "восьмеркой") хуже гасит нагрузку при динамических рывках.

*Если точку страховки (крюк, закладку, френд и т.д.) полностью вырвет из рельефа, то она или висящий на ней карабин, работая как стопор, не дадут петле полностью проскользить через полусхватывающий узел на мастер-карабине.

Станция на полусхвате, сблокированная с помощью корделета. Обратите внимание на то, как западные скалолазы продевают репшнур в некоторые точки страховки, чтобы не задействовать дополнительные карабины. Иллюстрация: Standplatzlogik VDBS 2020

Статические испытания станции с полусхватом

Ладно, шутка. Статическая нагрузка в два мужика это, конечно, хорошо, но недостаточно серьезно :)

На следующем видео Walter Siebert испытывает на статическое проскальзывание несколько толстых нейлоновых петель. В результате те рвутся при обнадеживающе больших (нереалистичных для спортивного альпинизма) нагрузках, практически не проскальзывая. Не скользит в данном тесте и единственная протестированная 12-мм петля из дайнимы.

Казалось бы, все хорошо! Но тесты других испытателей показали, что тонкие полиэтиленовые петли могут проскальзывать при существенно меньших нагрузках. Так, например, у Ryan Jenks дайнимовые петли бренда Mammut шириной 8-мм во время статических испытаний протравливались через полусхватывающий узел при нагрузках уже около 4 - 6 кН.

Тест №1 – 8:00, тест №2 – 10:20, тест №3 – 14:48.

Может показаться, что 4-6 кН это не много. Но, честно говоря, мне сложно представить, как в условиях спортивного альпинизма, скалолазания и ледолазания можно в течение сколько-то продолжительного времени поддерживать подобную нагрузку, чтобы порванная петля успела протравиться через схватывающий узел. Тем более, что в большинстве случаев на станции кто-нибудь да находится (тот же страхующий) и имеет возможность исправить положение. Но не буду спорить про риск протравливания в том случае, когда петля оказывается перебита в непосредственной близости к мастер-карабину – тут он очевидно велик. Впрочем, если условный камень падает близ мастер-карабина, то с большой вероятностью он перебивает не одну, а все ветви станции разом. А в таком ключе и рассуждать-то не о чем.

Увы, но и на этом история с проскальзыванием тонких петель не заканчивается. Скептически настроенный канадец Yann Camus попросил Walter Siebert(а) провести еще несколько испытаний с дайнимовыми петлями, и на этот раз те начали ползти через полусхватывающий узел при ещё меньших нагрузках (смотреть с 7:49).

Girth-X или полусхват с перехлёстом

Те немногие испытания, которым была подвергнута новая станция показали, что она успешно решает две проблемы оригинала:

- Во-первых, существенно увеличивает трение в мастер-карабине и тем самым снижает риск проскальзывания петли в случае обрыва одной из ветвей. Так, при статических испытаниях дайнимовая петля поползла через полусхват с перехлестом лишь после 8 кН нагрузки.

- Во-вторых, в случае непреднамеренного выщелкивания одной из ветвей станции из карабина и полном протравливании петли, та фиксируется на мастер-карабине благодаря заблаговременно сделанному перехлесту (таким же образом работает и обычная компенсационная станция)

Кстати говоря, если обрыв одной из ветвей фиксированной станции с полусхватом приводит лишь к риску ее полного отказа, то обрыв ветви классической компенсационной станцией (без ограничительных узлов) – это гарантированное разрушение. А значит иметь в арсенале компенсационку, но исключать полусхват это, как минимум, не логично.

*А еще в качестве альтернативы полусхвату Янн предложил блокировать станцию стременем. Способ известный, очень похожий и на русском языке хорошо описанный Кириллом Белоцерковским здесь. Просто стремя ест чуть больше веревки, чуть сложнее вяжется, чуть сложнее регулируется, короче всего по чуть-чуть. Зато и ползет, как правило, при больших нагрузках. А если стремя завязать еще и с перехлестом, то и подавно...

Еще один пример экономии карабинов путем продевания петли в точки страховки при организации фиксированной станции с полусхватывающим узлом на мастер-карабине. А еще это неплохая фишка для сокращения длины станции, если в загашнике остались только длинные петли.

Стоп-стоп-стоп. Все эти эксперименты со статическим проскальзыванием, это, конечно, здорово, но к реальности они имеют весьма опосредованное отношение. Где динамика, где рывки!?

Как раз к ним и переходим.

Динамические испытания станции с полусхватом

Вот их наблюдения:

- Разброс проскальзывания петель через полусхватывающий узел при подобных динамических рывках составил от 2.5 до 21.5 сантиметров.

- Мокрые петли проскальзывали значительно больше, чем сухие – в среднем на 15 см.

- Старые петли проскальзывали лишь немногим меньше (4.5 см), чем новые (8.5 см).

- Схожие результаты (5-6 см проскальзывания) показали и две обледенелые дайнимовые петли, и одна 18-мм нейлоновая петля, и один 6-мм нейлоновый репшнур. В результате чего авторы предполагают, что степень проскальзывания во время динамического рывка не зависит от типа материала. Но признают, что для окончательных выводов необходимо больше испытаний.

- Плотное затягивание полусхватывающего узла существенно снижает проскальзывание.

- Во всех случаях нагрузка на станцию составила примерно 7 кН.

- Степень повреждения петель в результате проскальзывания варьировалась от незначительного, до требующего выбраковки.

В результате авторы исследования пришли к выводу, что использование полусхвата для блокировки станции допустимо независимо от типа петель, если:

- Узел будет плотно затянут руками и/или поднагружен собственным весом перед началом использования.

- При этом проскальзывание около 5 см петли находится в пределах допустимого уровня риска для всей группы.

Ширина, длина, материал и форма как способы борьбы с проскальзыванием полусхвата

- Чем шире петля, тем сложнее ее перебить и тем больше создаваемое ею трение, а значит и меньше риск проскальзывания. Поэтому при страстном желании воспользоваться станцией на полусхвате в камнеопасном или "остром" месте, от тонких петель (особенно 6-8 мм) лучше отказаться.

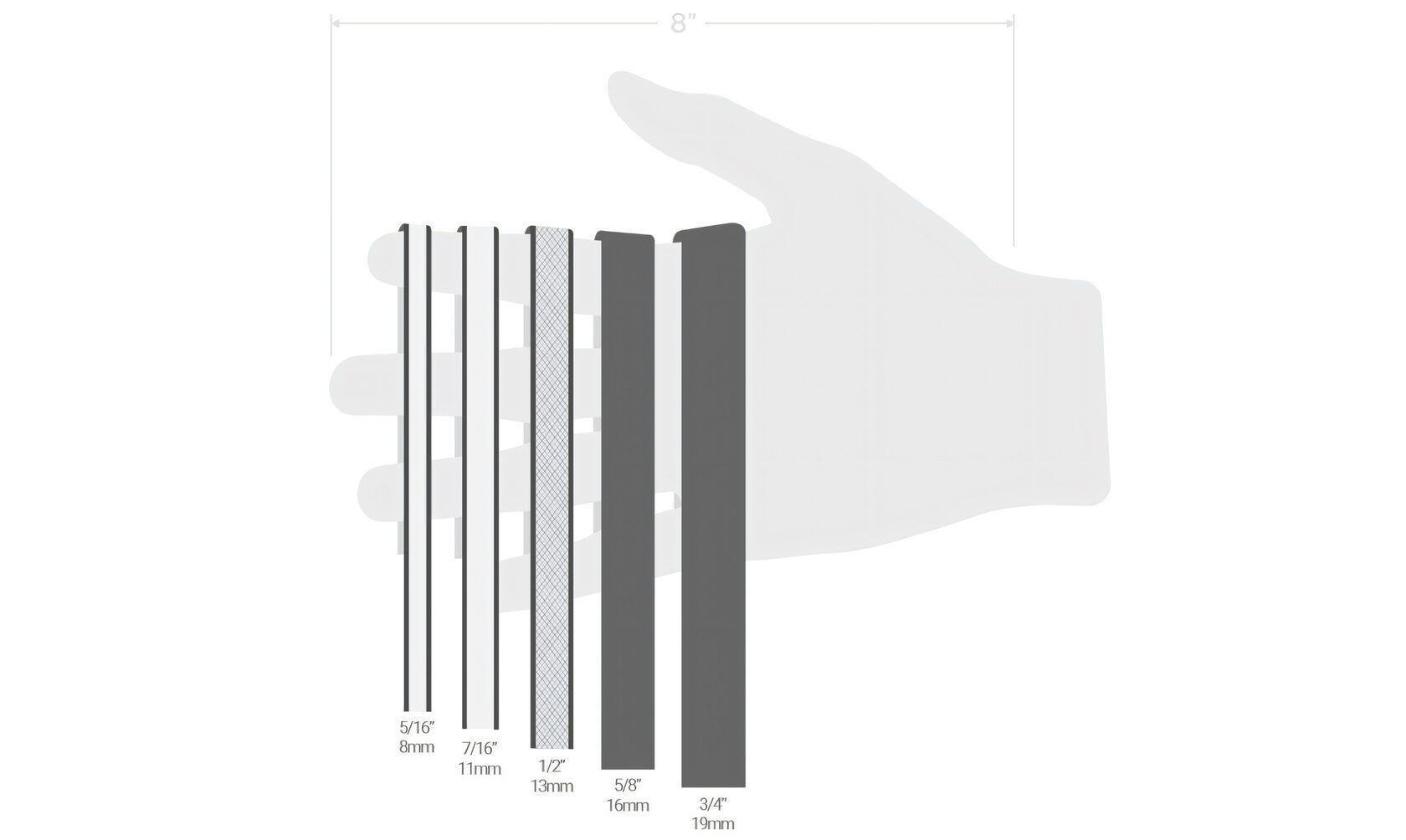

Ширина самых распространенных альпинистских петель. Иллюстрация: blog.weighmyrack.com

- Чем больше точек страховки на сблокированной полусхватом станции, тем длиннее петля и менее вероятно ее полное проскальзывание вплоть до разрушения станции.

- Чем больше коэффициент трения материала, тем меньше риск проскальзывания, а значит нейлон, полиэстер и арамид – ваши бро. С другой стороны, скользкая дайнима значительно легче всех перечисленных, а низкий вес, как известно, также является залогом безопасности. Так что в конечном счете решать вам :)

- Карабины с H-образным профилем создают больше трения, чем карабины с закругленным прутком. Следовательно в качестве мастер-карабина на станциях с полусхватом лучше использовать первые.

Станции из четырех точек, сблокированных репшнуром с помощью полусхватывающего узла. Учитывая количество задействованного здесь репшнура, его проскальзывание через узел (в случае обрыва одной или нескольких веток) до полного разрушения станции выглядит крайне маловероятным. Фото: Derek DeBruin

Выводы

Впрочем, все опасности исключить невозможно. Поэтому было проведено некоторое количество испытаний для анализа степени риска того самого проскальзывания. Выводы по их результатам оказались, опять же, неоднозначными. С одной стороны, проскальзывание безусловно имеет место быть и, к сожалению, зависит от множества факторов, например, от степени и характера нагрузки, типа материала петли, ее толщины, ширины, состояния (сухая/мокрая), степени затянутости узла и так далее. Учесть все эти факторы в условиях реального восхождения практически невозможно. С другой же стороны, динамические испытания показали, что даже при крайне жестком и редком для альпинизма и скалолазания рывке, медианное проскальзывание петли составляет порядка 5 см. Много это или мало? Решать придется самостоятельно.

Лично я не берусь давать никому никаких советов. Но помню, как сам десятки раз вязал компенсационку, не особо задумываясь при этом (грешен!), что случись шальному камню перебить одну из ее ветвей, как жизнь заиграла бы новыми красками. А с полусхватом хотя бы имеется шанс на выживание :) Так что на льду и в холодных условиях вообще, а также в некоторых других случаях, когда нужно активнее шевелить булками, однозначно бы пользовался.

А вообще... Сомневаетесь? Вяжите восьмерку!

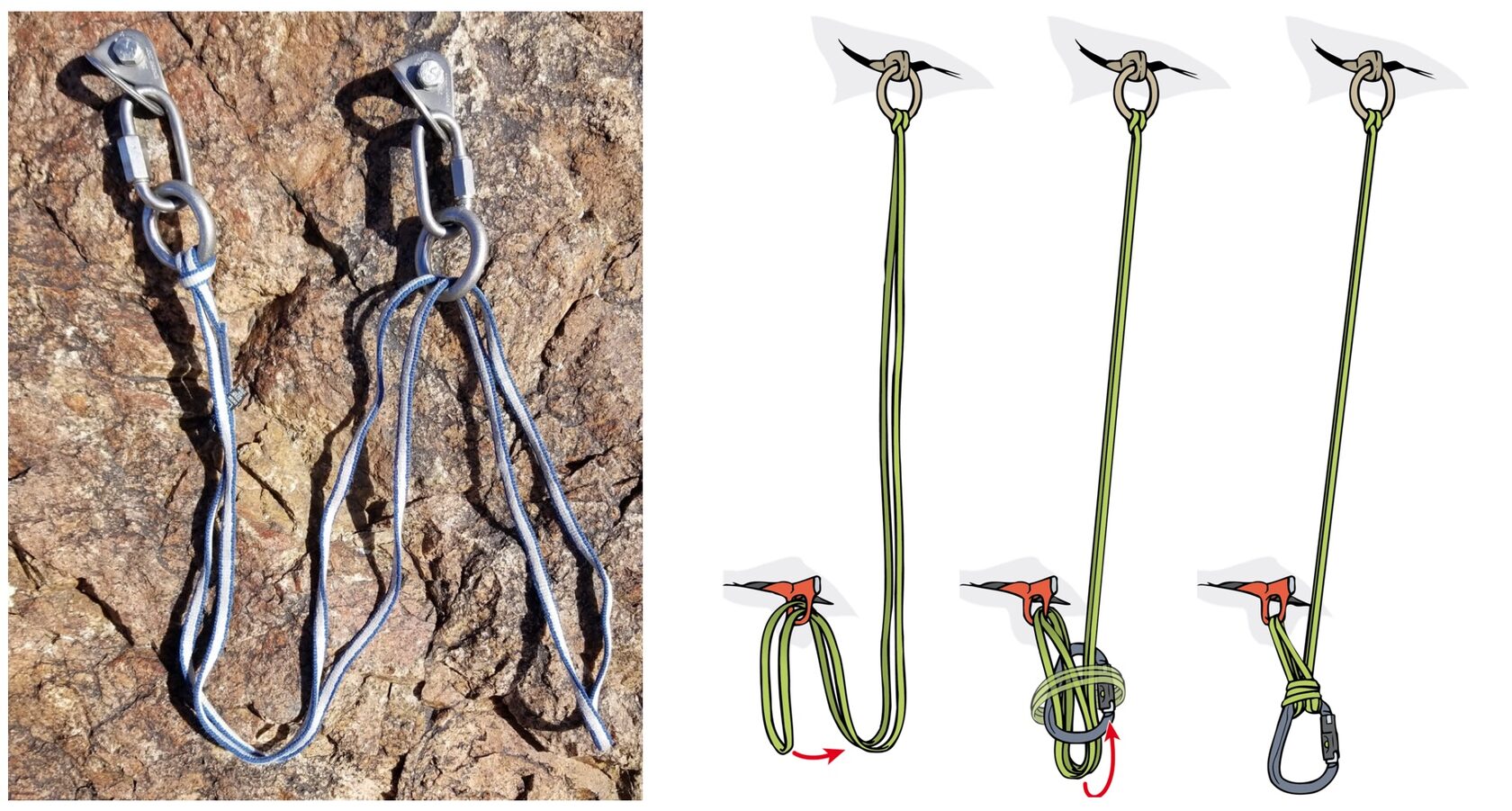

Бонус: полусхват на мастер-кольце

Фото: northeastalpinestart.com

Модная фишка для больших групп – вместо карабина поставить кольцо. У кольца нет муфты, поэтому оно случайно не откроется, у него одинаковая прочность во всех направлениях, низкий вес (не у всех), небольшая цена (не у всех), да и просто выглядит оно прикольно.

Правда, карабин штука более универсальная. А профилированный карабин еще и трения больше создает, препятствуя проскальзыванию стропы в случае обрыва ветви станции. Да и многим членам группы кольцо будет в новинку. А отсутствие привычки, как известно, порождает косяки.

Короче, не все одобряют кольца: